フルーツ・ワイン

ぶどう

-

三沢園(みさわえん)

VIEW MORE

-

フカサワファーム(ふかさわふぁーむ)

VIEW MORE

-

ちぇり~ふぁ~む(ちぇり~ふぁ~む)

VIEW MORE

-

勝果園(しょうかえん)

VIEW MORE

-

AME38(アメミヤファーム)

VIEW MORE

-

富岳園(ふがくえん)

VIEW MORE

-

ぶどう狩りともも・ぶどうの全国発送 金珠園(きんじゅえん)

VIEW MORE

-

大善寺(だいぜんじ)

VIEW MORE

-

トロワ園(とろわえん)

VIEW MORE

-

三科農園(みしなのうえん)

VIEW MORE

-

甲進社 大雅園(たいがえん)

VIEW MORE

-

若尾果樹園・マルサン葡萄酒(わかおかじゅえん・まるさんぶどうしゅ)

VIEW MORE

-

金原園(きんばらえん)

VIEW MORE

-

一古園(いちこえん)

VIEW MORE

-

山口園(やまぐちえん)

VIEW MORE

-

片田園(かただえん)

VIEW MORE

-

仁果園(じんかえん)

VIEW MORE

-

食(ヤマリョウ)観光農園(やまりょうかんこうのうえん)

VIEW MORE

-

JAフルーツ山梨 フルーツ直売所 勝沼店(ふるーつちょくばいじょ かつぬまてん)

VIEW MORE

-

けやき園(けやきえん)

VIEW MORE

-

金果園(きんかえん)

VIEW MORE

-

田園(でんえん)

VIEW MORE

-

赤白園(あかしろえん)

VIEW MORE

-

岩崎園(いわさきえん)

VIEW MORE

-

上松園(かみまつえん)

VIEW MORE

-

ヤマサ農園(やまさのうえん)

VIEW MORE

-

ぶどうばたけ(ぶどうばたけ)

VIEW MORE

-

ナルド園(なるどえん)

VIEW MORE

-

甲斐古園(かいこえん)

VIEW MORE

-

光紫園(こうしえん)

VIEW MORE

-

金盛園(きんせいえん)

VIEW MORE

-

松柏園(しょうはくえん)

VIEW MORE

-

早川農園(はやかわのうえん)

VIEW MORE

-

内田農園(うちだのうえん)

VIEW MORE

-

あすなろ園(あすなろえん)

VIEW MORE

-

きらり園(きらりえん)

VIEW MORE

-

松玉園(しょうぎょくえん)

VIEW MORE

-

英玉園(えいぎょくえん)

VIEW MORE

-

川口園(かわぐちえん)

VIEW MORE

-

中央園(ちゅうおうえん)

VIEW MORE

-

百果苑(ひゃっかえん)

VIEW MORE

-

阪本ぶどう狩園(さかもとぶどうがりえん)

VIEW MORE

-

ぶどう狩りパークランド坂本園(さかもとえん)

VIEW MORE

-

勝沼園(かつぬまえん)

VIEW MORE

-

高見園(たかみえん)

VIEW MORE

-

館園(やかたえん)

VIEW MORE

-

雨敬園(あめけいえん)

VIEW MORE

-

やまさんフルーツ農園(やまさんふるーつのうえん)

VIEW MORE

-

桜桃屋うちだ園(おうとうやうちだえん)

VIEW MORE

-

マルア農園(まるあのうえん)

VIEW MORE

-

菊島フルーツ農園(きくしまふるーつのうえん)

VIEW MORE

-

宿沢フルーツ農園(しゅくざわふるーつのうえん)

VIEW MORE

-

海沼ぶどう園(かいぬまぶどうえん)

VIEW MORE

-

保坂果樹園(ほさかかじゅえん)

VIEW MORE

-

竜太園(りゅうたえん)

VIEW MORE

-

佐野農園(さののうえん)

VIEW MORE

-

おくやま果寿園(おくやまかじゅえん)

VIEW MORE

-

松里果樹園(まつさとかじゅえん)

VIEW MORE

-

福寿園(ふくじゅえん)

VIEW MORE

-

内田フルーツ農園(うちだふるーつのうえん)

VIEW MORE

-

辻豊玉園(つじほうぎょくえん)

VIEW MORE

-

古寿園(こじゅえん)

VIEW MORE

-

勝明農園(かつあきのうえん)

VIEW MORE

-

山加園(やまかえん)

VIEW MORE

-

萩浜園(はぎはまえん)

VIEW MORE

-

友秋園(ゆうしゅうえん)

VIEW MORE

-

佐々木園(ささきえん)

VIEW MORE

-

桃と葡萄の専門店 理想園(りそうえん)

VIEW MORE

-

勝沼にこにこ市場(かつぬまにこにこいちば)

VIEW MORE

-

みはらしの千果園(みはらしのせんかえん)

VIEW MORE

-

早川ぶどう園(はやかわぶどうえん)

VIEW MORE

-

三森農園(みつもりのうえん)

VIEW MORE

-

赤坂園(あかさかえん)

VIEW MORE

-

ぶどうの国のくぬぎ園(くぬぎえん)

VIEW MORE

-

みかど園(みかどえん)

VIEW MORE

-

青峰園(せいほうえん)

VIEW MORE

-

安全農園2号店(あんぜんのうえん2ごうてん)

VIEW MORE

-

やまいち園(やまいちえん)

VIEW MORE

-

紅玉園(こうぎょくえん)

VIEW MORE

-

石原観光ぶどう園(いしはらかんこうぶどうえん)

VIEW MORE

-

大々園(だいだいえん)

VIEW MORE

-

恵幸園(けいこうえん)

VIEW MORE

-

観光葡萄園 古柏園(こはくえん)

VIEW MORE

-

公果園(こうかえん)

VIEW MORE

-

一久園(いっきゅうえん)

VIEW MORE

-

芳玉園(ほうぎょくえん)

VIEW MORE

-

ぶどう狩りの自由園(じゆうえん)

VIEW MORE

-

芳王遊覧園(ほうおうゆうらんえん)

VIEW MORE

-

民宿展望園(てんぼうえん)

VIEW MORE

-

グレープかねき(ぐれーぷかねき)

VIEW MORE

-

マルエス農園(まるえすのうえん)

VIEW MORE

-

勝沼観光センター 専果園(せんかえん)

VIEW MORE

-

勝沼グレパーク(かつぬまぐれぱーく)

VIEW MORE

-

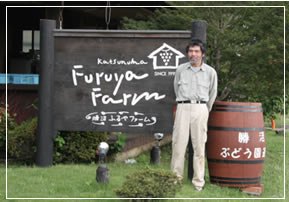

ふるやファーム(ふるやふぁーむ)

VIEW MORE

-

甲楽園(こうらくえん)

VIEW MORE

-

朝日園(あさひえん)

VIEW MORE

-

奥屋敷園(おくやしきえん)

VIEW MORE

-

若尾秀農園(わかおしゅうのうえん)

VIEW MORE

-

信玉園(しんぎょくえん)

VIEW MORE

-

久保田園(くぼたえん)

VIEW MORE

-

勝沼第一ぶどう園(かつぬまだいいちぶどうえん)

VIEW MORE

-

北條ぶどう園(ほうじょうぶどうえん)

VIEW MORE

-

しまむら農園(しまむらのうえん)

VIEW MORE

-

吉田農園(よしだのうえん)

VIEW MORE

-

雨宮フルーツ農園(あめみやふるーつのうえん)

VIEW MORE

もも

-

ちぇり~ふぁ~む(ちぇり~ふぁ~む)

VIEW MORE

-

富岳園(ふがくえん)

VIEW MORE

-

トロワ園(とろわえん)

VIEW MORE

-

三科農園(みしなのうえん)

VIEW MORE

-

食(ヤマリョウ)観光農園(やまりょうかんこうのうえん)

VIEW MORE

-

JAフルーツ山梨 フルーツ直売所 勝沼店(ふるーつちょくばいじょ かつぬまてん)

VIEW MORE

-

金果園(きんかえん)

VIEW MORE

-

岩崎園(いわさきえん)

VIEW MORE

-

甲斐古園(かいこえん)

VIEW MORE

-

金盛園(きんせいえん)

VIEW MORE

-

早川農園(はやかわのうえん)

VIEW MORE

-

あすなろ園(あすなろえん)

VIEW MORE

-

きらり園(きらりえん)

VIEW MORE

-

松玉園(しょうぎょくえん)

VIEW MORE

-

英玉園(えいぎょくえん)

VIEW MORE

-

樋口桃園(ひぐちももえん)

VIEW MORE

-

マルア農園(まるあのうえん)

VIEW MORE

-

菊島フルーツ農園(きくしまふるーつのうえん)

VIEW MORE

-

保坂果樹園(ほさかかじゅえん)

VIEW MORE

-

佐野農園(さののうえん)

VIEW MORE

-

おくやま果寿園(おくやまかじゅえん)

VIEW MORE

-

松里果樹園(まつさとかじゅえん)

VIEW MORE

-

内田フルーツ農園(うちだふるーつのうえん)

VIEW MORE

-

友秋園(ゆうしゅうえん)

VIEW MORE

-

桃と葡萄の専門店 理想園(りそうえん)

VIEW MORE

-

勝沼にこにこ市場(かつぬまにこにこいちば)

VIEW MORE

-

みはらしの千果園(みはらしのせんかえん)

VIEW MORE

-

赤坂園(あかさかえん)

VIEW MORE

-

ぶどうの国のくぬぎ園(くぬぎえん)

VIEW MORE

-

みかど園(みかどえん)

VIEW MORE

-

安全農園2号店(あんぜんのうえん2ごうてん)

VIEW MORE

-

紅玉園(こうぎょくえん)

VIEW MORE

-

石原観光ぶどう園(いしはらかんこうぶどうえん)

VIEW MORE

-

観光葡萄園 古柏園(こはくえん)

VIEW MORE

-

芳王遊覧園(ほうおうゆうらんえん)

VIEW MORE

-

マルエス農園(まるえすのうえん)

VIEW MORE

-

勝沼観光センター 専果園(せんかえん)

VIEW MORE

-

若尾秀農園(わかおしゅうのうえん)

VIEW MORE

-

しまむら農園(しまむらのうえん)

VIEW MORE

さくらんぼ

-

ちぇり~ふぁ~む(ちぇり~ふぁ~む)

VIEW MORE

-

高砂園(たかさごえん)

VIEW MORE

-

AME38(アメミヤファーム)

VIEW MORE

-

白山園(はくさんえん)

VIEW MORE

-

さくらんぼ狩り ふる~る園(ふる~るえん)

VIEW MORE

-

JAフルーツ山梨 フルーツ直売所 勝沼店(ふるーつちょくばいじょ かつぬまてん)

VIEW MORE

-

甲斐古園(かいこえん)

VIEW MORE

-

あすなろ園(あすなろえん)

VIEW MORE

-

雨敬園(あめけいえん)

VIEW MORE

-

やまさんフルーツ農園(やまさんふるーつのうえん)

VIEW MORE

-

中山農園(なかやまのうえん)

VIEW MORE

-

桜桃屋うちだ園(おうとうやうちだえん)

VIEW MORE

-

マルア農園(まるあのうえん)

VIEW MORE

-

菊島フルーツ農園(きくしまふるーつのうえん)

VIEW MORE

-

宿沢フルーツ農園(しゅくざわふるーつのうえん)

VIEW MORE

-

峡東園(きょうとうえん)

VIEW MORE

-

保坂果樹園(ほさかかじゅえん)

VIEW MORE

-

竜太園(りゅうたえん)

VIEW MORE

-

松里果樹園(まつさとかじゅえん)

VIEW MORE

-

勝明農園(かつあきのうえん)

VIEW MORE

-

桜マルトモ農園(さくらまるとものうえん)

VIEW MORE

-

しまむら農園(しまむらのうえん)

VIEW MORE

-

吉田農園(よしだのうえん)

VIEW MORE

-

観光果樹園 童夢(どうむ)

VIEW MORE

-

菊島園(きくしまえん)

VIEW MORE

-

マルサン農園(まるさんのうえん)

VIEW MORE

-

栄果園(えいかえん)

VIEW MORE

-

雨宮フルーツ農園(あめみやふるーつのうえん)

VIEW MORE

すもも

-

フカサワファーム(ふかさわふぁーむ)

VIEW MORE

-

ちぇり~ふぁ~む(ちぇり~ふぁ~む)

VIEW MORE

-

AME38(アメミヤファーム)

VIEW MORE

-

JAフルーツ山梨 フルーツ直売所 勝沼店(ふるーつちょくばいじょ かつぬまてん)

VIEW MORE

-

樋口桃園(ひぐちももえん)

VIEW MORE

-

やまさんフルーツ農園(やまさんふるーつのうえん)

VIEW MORE

-

マルア農園(まるあのうえん)

VIEW MORE

-

菊島フルーツ農園(きくしまふるーつのうえん)

VIEW MORE

-

宿沢フルーツ農園(しゅくざわふるーつのうえん)

VIEW MORE

-

佐野農園(さののうえん)

VIEW MORE

-

松里果樹園(まつさとかじゅえん)

VIEW MORE

-

勝明農園(かつあきのうえん)

VIEW MORE

-

安全農園2号店(あんぜんのうえん2ごうてん)

VIEW MORE

-

マルエス農園(まるえすのうえん)

VIEW MORE

-

吉田農園(よしだのうえん)

VIEW MORE

-

観光果樹園 童夢(どうむ)

VIEW MORE

-

菊島園(きくしまえん)

VIEW MORE

-

栄果園(えいかえん)

VIEW MORE

-

雨宮フルーツ農園(あめみやふるーつのうえん)

VIEW MORE

いちご

-

あすなろ園(あすなろえん)

VIEW MORE

-

竜太園(りゅうたえん)

VIEW MORE

-

佐野農園(さののうえん)

VIEW MORE

-

おくやま果寿園(おくやまかじゅえん)

VIEW MORE

-

松里果樹園(まつさとかじゅえん)

VIEW MORE

-

苺畑農場(いちごばたけのうじょう)

VIEW MORE

-

しまむら農園(しまむらのうえん)

VIEW MORE

ころ柿

-

JAフルーツ山梨 フルーツ直売所 勝沼店(ふるーつちょくばいじょ かつぬまてん)

VIEW MORE

-

マルア農園(まるあのうえん)

VIEW MORE

-

菊島フルーツ農園(きくしまふるーつのうえん)

VIEW MORE

-

おくやま果寿園(おくやまかじゅえん)

VIEW MORE

-

松里果樹園(まつさとかじゅえん)

VIEW MORE

-

内田フルーツ農園(うちだふるーつのうえん)

VIEW MORE

-

みはらしの千果園(みはらしのせんかえん)

VIEW MORE

-

青峰園(せいほうえん)

VIEW MORE

-

安全農園2号店(あんぜんのうえん2ごうてん)

VIEW MORE

-

マルエス農園(まるえすのうえん)

VIEW MORE

ワイナリー

-

フジクレールワイナリー株式会社(ふじくれーるわいなりー)

VIEW MORE

-

MGVsワイナリー(まぐヴぃすわいなりー)

VIEW MORE

-

錦城葡萄酒株式会社(きんじょうぶどうしゅ)

VIEW MORE

-

シャトー・ジュン株式会社(しゃとー・じゅん)

VIEW MORE

-

株式会社シャトー勝沼(しゃとーかつぬま)

VIEW MORE

-

原茂ワイン株式会社(はらもわいん)

VIEW MORE

-

株式会社ダイヤモンド酒造(だいやもんどしゅぞう)

VIEW MORE

-

丸藤葡萄酒工業株式会社(まるふじぶどうしゅこうぎょう)

VIEW MORE

-

まるき葡萄酒株式会社(まるきぶどうしゅ)

VIEW MORE

-

株式会社くらむぼんワイン(くらむぼんわいん)

VIEW MORE

-

勝沼醸造株式会社(かつぬまじょうぞう)

VIEW MORE

-

岩崎醸造株式会社(いわさきじょうぞう)

VIEW MORE

-

大泉葡萄酒株式会社(おおいずみぶどうしゅ)

VIEW MORE

-

蒼龍葡萄酒株式会社(そうりゅうぶどうしゅ)

VIEW MORE

-

メルシャン株式会社シャトー・メルシャン(しゃとー・めるしゃん)

VIEW MORE

-

株式会社シャトレーゼベルフォーレワイナリー勝沼ワイナリー(しゃとれーぜべるふぉーれわいなりーかつぬまわいなりー)

VIEW MORE

-

盛田甲州ワイナリー株式会社(もりたこうしゅうわいなりー)

VIEW MORE

-

奥野田葡萄酒醸造株式会社(おくのたぶどうしゅじょうぞうかぶしきがいしゃ)

VIEW MORE

-

Kisvinワイナリー(きすヴぃんわいなりー)

VIEW MORE

-

大善寺(だいぜんじ)

VIEW MORE

-

甲進社 大雅園(たいがえん)

VIEW MORE

-

若尾果樹園・マルサン葡萄酒(わかおかじゅえん・まるさんぶどうしゅ)

VIEW MORE

-

牛奥第一葡萄酒株式会社(うしおくだいいちぶどうしゅ)

VIEW MORE

-

塩山洋酒醸造株式会社(えんざんようしゅじょうぞう)

VIEW MORE

-

甲斐ワイナリー(かいわいなりー)

VIEW MORE

-

機山洋酒工業株式会社(きざんようしゅこうぎょう)

VIEW MORE

-

駒園ヴィンヤード(こまぞのヴぃんやーど)

VIEW MORE

-

麻屋葡萄酒株式会社(あさやぶどうしゅ)

VIEW MORE

-

中央葡萄酒株式会社(ちゅうおうぶどうしゅ)

VIEW MORE

-

大和葡萄酒株式会社(やまとぶどうしゅ)

VIEW MORE

-

白百合醸造株式会社(しらゆりじょうぞう)

VIEW MORE

-

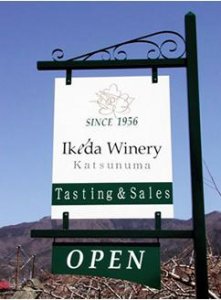

イケダワイナリー株式会社(いけだわいなりー)

VIEW MORE

-

マンズワイン株式会社勝沼ワイナリー(まんずわいんかぶしきがいしゃかつぬまわいなりー)

VIEW MORE

ワイン販売

-

勝沼ぶどうの丘(ぶどうのおか)

VIEW MORE

-

ハーブ庭園旅日記勝沼庭園(はーぶていえんたびにっきかつぬまていえん)

VIEW MORE

-

フジクレールワイナリー株式会社(ふじくれーるわいなりー)

VIEW MORE

-

MGVsワイナリー(まぐヴぃすわいなりー)

VIEW MORE

-

錦城葡萄酒株式会社(きんじょうぶどうしゅ)

VIEW MORE

-

シャトー・ジュン株式会社(しゃとー・じゅん)

VIEW MORE

-

株式会社シャトー勝沼(しゃとーかつぬま)

VIEW MORE

-

原茂ワイン株式会社(はらもわいん)

VIEW MORE

-

株式会社ダイヤモンド酒造(だいやもんどしゅぞう)

VIEW MORE

-

丸藤葡萄酒工業株式会社(まるふじぶどうしゅこうぎょう)

VIEW MORE

-

まるき葡萄酒株式会社(まるきぶどうしゅ)

VIEW MORE

-

株式会社くらむぼんワイン(くらむぼんわいん)

VIEW MORE

-

勝沼醸造株式会社(かつぬまじょうぞう)

VIEW MORE

-

岩崎醸造株式会社(いわさきじょうぞう)

VIEW MORE

-

大泉葡萄酒株式会社(おおいずみぶどうしゅ)

VIEW MORE

-

蒼龍葡萄酒株式会社(そうりゅうぶどうしゅ)

VIEW MORE

-

メルシャン株式会社シャトー・メルシャン(しゃとー・めるしゃん)

VIEW MORE

-

株式会社シャトレーゼベルフォーレワイナリー勝沼ワイナリー(しゃとれーぜべるふぉーれわいなりーかつぬまわいなりー)

VIEW MORE

-

盛田甲州ワイナリー株式会社(もりたこうしゅうわいなりー)

VIEW MORE

-

甘草屋敷売店(かんぞうやしきばいてん)

VIEW MORE

-

道の駅 甲斐大和(みちのえき かいやまと)

VIEW MORE

-

葡萄工房 ワイングラス館(わいんぐらすかん)

VIEW MORE

-

地酒の店「塩山酒販」(えんざんしゅはん)

VIEW MORE

-

勝沼ワイナリーマーケット/新田商店(にったしょうてん)

VIEW MORE

-

甲斐ワイナリー(かいわいなりー)

VIEW MORE

-

機山洋酒工業株式会社(きざんようしゅこうぎょう)

VIEW MORE

-

JAフルーツ山梨 フルーツ直売所 勝沼店(ふるーつちょくばいじょ かつぬまてん)

VIEW MORE

-

福寿園(ふくじゅえん)

VIEW MORE

-

内田フルーツ農園(うちだふるーつのうえん)

VIEW MORE

-

みはらしの千果園(みはらしのせんかえん)

VIEW MORE

-

早川ぶどう園(はやかわぶどうえん)

VIEW MORE

-

赤坂園(あかさかえん)

VIEW MORE

-

ぶどうの国のくぬぎ園(くぬぎえん)

VIEW MORE

-

青峰園(せいほうえん)

VIEW MORE

-

久保田園(くぼたえん)

VIEW MORE

-

麻屋葡萄酒株式会社(あさやぶどうしゅ)

VIEW MORE

-

中央葡萄酒株式会社(ちゅうおうぶどうしゅ)

VIEW MORE

-

大和葡萄酒株式会社(やまとぶどうしゅ)

VIEW MORE

-

白百合醸造株式会社(しらゆりじょうぞう)

VIEW MORE

-

イケダワイナリー株式会社(いけだわいなりー)

VIEW MORE

-

マンズワイン株式会社勝沼ワイナリー(まんずわいんかぶしきがいしゃかつぬまわいなりー)

VIEW MORE